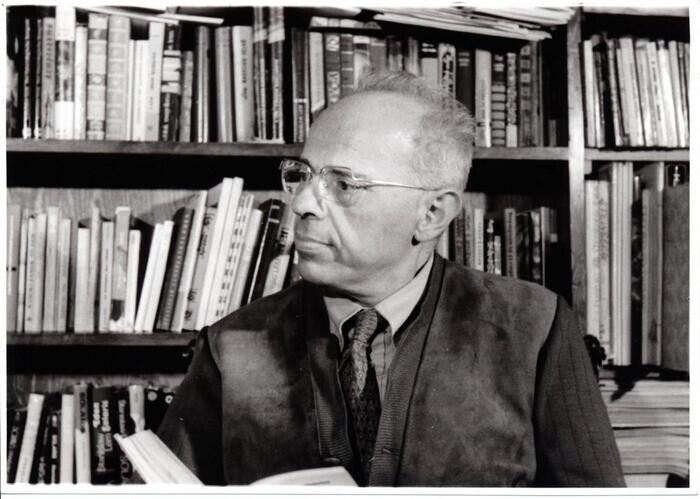

Станислав Лем — «Мыслянт, из мыслянтов первый»

Станислав Лем — писатель, задумывавшийся над будущим человеческого рода, мечтавший о возможности биологической автоэволюции людей и сомневавшийся в возможности Контакта с разумными цивилизациями, отличными от нашей. О его ключевых идеях, не потерявших актуальности и в наши дни, а также о том, как они были представлены в его романах, рассказывает Валерий Шлыков.

«Я был туристом в будущее»

В сентябре 1974 года Филип Дик сообщил в ФБР, что в Польше, в Кракове, действует некий «комитет», зашифрованный под криптонимом «ЛЕМ» и имеющий целью проникнуть в американскую научную фантастику, а то и куда повыше. В доказательство Дик указал, что «ЛЕМ» пишет, используя самые разные стили и демонстрируя отличные знания множества иностранных языков. Для писателя-одиночки за железным занавесом это казалось невозможным. Но Станислав Лем был явлением, совершенно неординарным для стран социалистического блока. Пока последние строили коммунизм в настоящем, его заботила судьба всего человечества в будущем.

Станислав Лем родился в польском Львове и, как указывает его биограф Войцех Орлинский, скорее всего, 13 сентября 1921 года, а 12-го был записан во избежание несчастий. Увы, несчастий ему выпало предостаточно. Еврейское происхождение (деда звали Герш Лехм) вынудило молодого Лема во время немецкой оккупации скрываться под фальшивым именем армянина Яна Донабидовича; его менее везучие родственники почти все погибли в газовых печах концлагеря Белжец. Всего гитлеровцы уничтожили девяносто процентов из ста двадцати тысяч львовских евреев — и этот кошмар еще долго будет, по словам его жены, «отнимать сон у Сташека». Впрочем, скептиком относительно человеческой природы Лем стал не только насмотревшись ужасов «окончательного решения». Когда в 1945 году он в числе выживших евреев покидал занятый советскими войсками Львов, то его сопровождал «грохот и стук, как на Клондайке» — это новые жители еврейских домов разбивали стены и подвалы в поисках еврейского золота.

Еще при немцах Лем начал писать. Однако выразить «непостижимую ничтожность человеческой жизни перед лицом массового истребления» он посчитал невозможным, поэтому предпочел «иметь дело с человеческим родом как таковым». Так появился Лем-фантаст, Лем-философ, Лем-футуролог. Причем его нельзя назвать ни ученым, который ощущал тягу к художественному творчеству (как Обручев), ни писателем, заслуги которого вдруг породили зуд теоретизирования и морализаторства (подобно Толстому). С самого начала эти две ипостаси сочетались в Леме на удивление органично и равно влияли одна на другую (хотя к концу жизни Лем, как и Толстой, все же отказался от сочинения романов).

Рабочий день пана Станислава начинался рано, в 4-5 часов утра. Он любил это время тишины и сосредоточенности. Но не только пишущей машинке Лем посвящал свои дни и годы. Внимания требовали дом, собаки, постоянно ломавшиеся автомобили и, конечно, близкие друзья. Быстрой реакции одного из них, Анджея Мадейского, Лем обязан жизнью, когда у него в 1976 году после неудачной операции случилось заражение крови.

Филип Дик был прав: лемовские стили неисчерпаемы. Ему одинаково удавалось создавать серьезные психологические романы («Солярис»), сатиру «свифтовского и вольтеровского образца» («Сказки роботов», «Звездные дневники»), кафкианский гротеск («Рукопись, найденная в ванне»), детективы («Насморк»), приключения («Рассказы о пилоте Пирксе»), литературные мистификации («Абсолютная пустота», «Мнимая величина»), псевдодокументальные эссе («Голем XIV»). Трудно поверить, но, как он сам не раз признавался, Лем часто начинал писать, совершенно не представляя, что будет дальше. Своеобразными вешками для воображения тут могли выступать лемовские неологизмы, в порождении коих ему было мало равных. Девиальня, сексонавтика, будояз, глобослово, обессмертор, альтруизин, хрониция, мимоид, сепульки… Их Лем придумывал сотнями, и за каждым стояла своя история. Особенно, кстати, доставалось людям, прозываемым то клеюшниками, то тошнотиками, то бледнотиками (в оригинале еще смачнее: bladawiec). Впрочем, ирония и сарказм никогда не использовались вхолостую, но «для расширения границ разума».

Лем всегда оставался вне политики, повторяя: «Меня не устраивают левые, меня не устраивают правые, но и центр мне не подходит». Он не питал иллюзий относительно социализма, называя его «неудачным экспериментом», однако и капиталистический строй отталкивал его своим неуемным потребительством. Конечно, давали о себе знать и старые раны. Почти неизвестный в англоязычном мире, Лем был очень популярен у немецкоязычного читателя и часто бывал не только в ГДР, но и в ФРГ и Австрии, куда заезжал за гонорарами. При каждом посещении он с обидой отмечал, как хорошо живется этим «баранам, проигравшим войну». В Берлине он разразился целой тирадой по поводу одного немца, посмевшего ему посигналить: «Ах ты фашист, такой сякой, твои миллионами наших убивали!», хотя тот «всего лишь хотел обратить внимание, что в „Мерседесе” Сташека задние двери были не закрыты».

В философском плане Лему был ближе всего позитивизм, однако он не уставал испытывать его на прочность. Лем экспериментировал с псилоцибином, симпатизировал анархизму, глубоко понимал веру как «бунт против эмпирического опыта» и в своих произведениях неизменно задавался вопросами, каковы пределы нашего познания, как породнить науку и мораль, есть ли ответственность у всемогущества. Ответы, которые Лем находил, актуальны до сих пор.

«Не отчаявшийся окончательно усовершенствователь мира»

Как и Хайдеггер, в основу понимания современной цивилизации Лем ставил проблему техники, однако решал ее совсем иначе. Человек, по Лему, вступил на технический путь, как только впервые взял в руки палку. В своей главной философской работе «Сумма технологии» Лем писал: «Всякая технология, в сущности, просто продолжает естественное, врожденное стремление всего живого господствовать над окружающей средой или хотя бы не подчиняться ей в борьбе за существование». Такая позиция позволила Лему найти множество параллелей между эволюцией жизни и эволюцией техники. Например, первые самолеты, подобно археоптериксам, скорее взлетали, чем летали; их внешние формы повторяли очертания предшественника: воздушного змея; в процессе развития самолеты разделились на множество разновидностей и даже «защищались» от вторжения вертолетов на свою «территорию», породив модель с вертикальным взлетом.

Лем обратил внимание, что в биосфере гигантомания обычно ведет в тупик, а наилучшими гомеостатами [любимое словечко Лема; означает самоорганизующуюся систему, способную поддерживать равновесие с окружающей средой] оказываются мельчайшие существа, например насекомые. К аналогичным результатам, считал Лем, придет и техноэволюция: в романе «Непобедимый» описана «некросфера», состоящая из мириад «мушек», конструктивно простых по отдельности, но представляющих грозную опасность, будучи соединенными в рой. А в романе «Осмотр на месте» в образе субатомных «шустр», подменяющих собой ткани человеческого тела, по сути, предсказаны нанороботы.

Гомеостаты из предыдущего абзаца Лем называл искусственным неинтеллектом, или искусственным инстинктом; не менее интересовал его и «традиционный» AI. Однако и здесь польский писатель имел votum separatum [особое мнение (лат.); Лем обожал использовать латинские цитаты, так что и пишущему о нем этого не избежать] — полагая, что искусственный интеллект, возникнув совсем в иных условиях, чем гоминиды Homo, будет преследовать и иные цели, а значит нам не стоит бояться «бунта мыслящих машин». «Индивидуальность их будет столь же мало походить на человеческую, сколь человеческое тело — на атомный реактор». В романе-трактате «Голем XIV» описано несколько поколений разумных компьютеров, которые, вместо того чтобы служить или бунтовать, замыкались в себе, лишь изредка «снисходя» к человеку для объяснения своих принципов: «Вы можете его уничтожить, этого духа из машины, развеять мыслящий свет в прах — он не нанесет ответного удара и даже защищаться не станет».

Сказанное означает, что человечеству не сотворить бога (или сатану) себе на погибель — богами людям придется становиться самим. Лем верил, что «человек может превзойти Природу, поскольку она в состоянии конструировать лишь некоторые из возможных гомеостатов, тогда как мы, овладев необходимыми знаниями, можем построить любые». Обдумывая возможные точки приложения сил, он писал о звездостроительной деятельности, подгонке физических законов и «космогоническом конструировании», то есть создании замкнутых миров, полноценных вселенных. Впрочем, объясняя парадокс Ферми, или Silentium Universi, он допускал, что цивилизация может «отгораживаться от Космоса, с тем чтобы ее деятельность была малозаметной в астрономических масштабах» — принцип, который позднее китайский фантаст Лю Цысинь положил в основу своей теории «Темного леса».

Еще одним мерилом развитого разума Лем считал умение «выращивать информацию». Обычный путь построения научных теорий и получения знаний требует на каждом шаге осознанного понимания, что слишком тормозит процесс. Между тем охотник или атлет в совершенстве используют свое тело и мозг вовсе не задумываясь, что и как именно там работает. Подобно тому как из относительно простых гамет, содержащих необходимый код, вырастает куда более сложный, даже мыслящий организм, так и из своего рода информационных эмбрионов нужно выращивать требуемые идеи и концепции, не задействуя в качестве посредника вечно не успевающее сознание.

Из сказанного уже ясно, насколько важным для человека, по мнению Лема, становится овладение эволюционными силами. Поскольку «вторжение созданной человеком технологии в его тело неизбежно», нам следует научиться «руководить эволюцией, изменять темп и пределы регенерационной способности организма, оркестровать наследственные свойства зародышей». Иными словами, Лем уже в начале 1960-х писал о генной инженерии, причем ею не ограничивался. «Программа-максимум — программа биологической автоэволюции, призванной формировать все более совершенные типы человека», вплоть до «наилучшей модели Homo sapiens». Удивительно, что здесь Лем повторяет идеи евгеники, и это несмотря на хорошо известный ему нацистский антиопыт!

Впрочем, Лем не был бы Лемом, если бы чеканил монеты будущего только с одной стороны. Знаменитый космический скиталец Ийон Тихий в своем «Путешествии двадцать первом» нашел на планете Дихтония общество, которое настолько запуталось в постоянных телесных усовершенствованиях и «перетелениях», что через бесконечные «почкования и растопыривания», «гульбоны и шлямсы» пришло в итоге к «двузадизму» — учению, что «все беды от разума», и «замене головы тем, в чем принято видеть ее противоположность». А конструктор Клапауций из «Кибериады» однажды посетил существ, достигших Наивысшей Стадии Развития, и с удивлением обнаружил, что они, обретя всемогущество, знай только почесываются да полеживают, потому что, видите ли, «всемогущество всего могущественнее, когда абсолютно ничего не делает».

Особенно опасным (но и соблазнительным) представляется вторжение техники в сознание. Задолго до того, как виртуальная реальность стала сколько-нибудь известным термином, Лем придумал свою фантоматику как «искусственную действительность, во всех отношениях подобную подлинной и совершенно от нее неотличимую». С одной стороны, фантоматика может быть захватывающим «искусством с обратной связью», с другой — человек легко оказывается «рабом машины». Предвосхищая «Матрицу», Лем писал о «всепланетном „суперфантомате”, к которому раз и навсегда, то есть до конца жизни, подключены жители данной планеты, причем жизненные процессы в их организмах поддерживаются автоматическими устройствами». А в повести «Футурологический конгресс» изображена настолько сложная система вложенных друг в друга слоев виртуальной реальности, что до настоящего уже и не добраться.

«Конгресс» — экранизация романа «Футурологический конгресс»

Наконец, наиболее проблематичным кажется использование технологий для улучшения общества. Лем предпринял как минимум две довольно серьезные попытки смоделировать такие ситуации. В романе «Возвращение со звезд» описана процедура бетризации — своеобразной прививки от агрессивности, с помощью которой новое человечество распрощалось со звериным наследием. Еще один рецепт вечного мира и спокойствия — «этикосфера» из романа «Осмотр на месте», которую создают уже упоминавшиеся шустры, препятствуя всякой возможности человека навредить другому или повредиться самому. В обеих книгах герои Лема сомневаются в правильности такого ultima ratio, ищут в нем бреши и побочные эффекты. Совсем уж высмеивается попытка построить счастливое общество с помощью технических средств в цикле «Кибериада», где у неутомимого изобретателя Трурля, что бы он ни делал на «фелицитологическом полигоне», всякий раз получаются «прямоугольники, марширующие подозрительно ровным шагом».

Однако если радикальные способы не подходят, вполне подойдут умеренные. Лем — сторонник того, чтобы «моральные каноны патронировали» науку и прочие наши начинания. Просто не нужно забывать, что и мораль относительна. «Если бы мы могли воскрешать мертвых, убийство, оставаясь дурным поступком, перестало бы быть преступлением, как не является преступлением, например, удар, нанесенный человеку в гневе». Стало быть, отношения науки и морали — это вопрос не «окончательного решения», но динамического взаимодействия, коэволюции, направляемой сознательной волей людей.

«Хочу дойти до вершины между гибелью и познанием»

Итак, техника не панацея; есть вещи, ей неподвластные. В 1957 году, в философском сочинении «Диалоги», Лем формулирует и решает «парадокс телепортации», делая это задолго до Дерека Парфита, благодаря которому этот парадокс стал известен. Если мистер Смит входит в кабину, распыляется на атомы, собирается в другом месте и выходит невредимым оттуда, помня все, что с ним случилось, можно ли утверждать, что это тот же самый мистер Смит? Нельзя, утверждал Лем, поскольку «индивидуум, созданный в синтезаторе, всегда является имитацией, копией, а не „переданным по проводам оригиналом”». «Продолжение существования определяется не количеством аналогичной информации, а единством генезиса динамической структуры мозга даже при значительных ее изменениях в течение жизни человека». Сходный ответ дал американский философ Теодор Сайдер, только… через 44 года после Лема.

Самой же грандиозной проблемой, перед которой пасуют любые технологии, Лем считал проблему Контакта. Именно так, с заглавной буквы, ибо речь идет о встрече космических цивилизаций, общении Разумов. Можно сказать, это было лемовской ide fixe — без пошлых психиатрических коннотаций, но с той страстью повторения, которую мы прощаем гению. Лем нащупал эту идею в романе «Эдем», где земная экспедиция на протяжении всей книги пыталась понять странную цивилизацию двутелов, пока людям не удалось получить хоть какое-то объяснение от аборигена. Затем принципиальная невозможность Контакта была блестяще продемонстрирована в двух самых зрелых романах писателя: «Непобедимом» и «Солярис». Чрезвычайно насыщенный научными и философскими размышлениями «Глас Господа» представляет собой мемуар ученого, участвовавшего в расшифровке «нейтринного сигнала со звезд» — расшифровке, разумеется, неудачной. Наконец, еще раз точки над i Лем расставил в позднем романе с красноречивым названием «Фиаско», где напрочь опроверг какую-либо возможность взаимопонимания, тем более прогрессорства, убежденный, что встреча двух цивилизаций непременно закончится крахом одной из них.

Но почему? Лем исходит из того, что разум тоже эволюционирует — коль скоро эволюционирует все. Высшие ступени этой эволюции, на которые намекает (ибо нет слов, чтобы их описать) в своих лекциях Голем XIV, совершенно непроницаемы для нашего сознания. Разум таких существ, как океан Солярис, с нашей точки зрения и не разум вовсе, так как абсолютно отлично все, с ним связанное: генезис, материальный субстрат, размеры, продолжительность существования, самоощущение, возможные цели и смыслы. Тут бесполезен даже универсальный, как нам кажется, ключ — математика, — ибо мы в упор не видим скважины замка, куда бы этот ключ можно было вставить.

Впрочем, остаются еще цивилизации, подобные нашей. Насколько подобные? Лем считал, что существует довольно узкое (по космологическим меркам) временное окно, внутри которого разумные виды могут интересоваться космической экспансией и установлением контакта. Вселенная молчит не потому, что не может до нас достучаться, а потому что не хочет: занята более важными делами. А те, кто хочет, хотят неспроста. Их толкают на это не благородные идеалы галактического содружества, обмена опытом и проч., но куда более неосознаваемые мотивы: познать себя, разобраться с собственной сущностью, понять, добры они или злы, идут верной дорогой или давно свернули куда-то не туда, являются ли нормой или каким-то чудовищным извращением, на которое где-то в недрах Космоса уже готовятся пухлые тома своего «Нюрнбергского процесса». Стало быть, как сказано в «Солярис», «мы не ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало. Мы не знаем, что делать с иными мирами». Что же получится, если двое собеседников будут каждый смотреться в свое зеркало? Разочарованное негодование и, как следствие, обмен ядерными ударами.

Значит, найди мы хоть сто инопланетных рас, все равно ответ на вопрос «одиноки ли мы во Вселенной?» будет удручающе положительным. Да, одиноки, безмерно одиноки. Уже кажется, иначе и быть не может. Или может? В текстах Лема есть мысль, оброненная им как бы мимоходом, не развитая:

«„Биологическая” технология может сформироваться раньше „физической”: существа в таком мире преобразуют себя для того, чтобы иметь возможность жить в окружающей их среде, в противоположность людям, которые преобразуют среду себе на пользу».

Впору задуматься: что, если именно технический путь развития закрывает нам возможность полноценного Контакта, ведь и другой Разум мы неизбежно стремимся втиснуть в свои рамки, преобразовать, подчинить? Что, если, стань мы мастерами бионического приспособления к окружающей среде, мы тем самым научимся подстраиваться и к Другому, наконец услышав его тихий глас? Вот и Голем XIV советовал: «Чтобы спасти людей, нужно изменять людей, а не мир». Возможно, как только человек откажется от технической и вступит на путь бионической автоэволюции, распахнутся небеса и нас примут в сонм Действительно Разумных Миров? Мы не знаем этого, но, когда узнаем, путь кто-то помянет добрым словом и Станислава Лема.

0 комментариев